JwCadファイルはこちら。なんだかレイヤーが少々ゴチャゴチャなのは愛嬌で。

ちなみにこれが件の1012年の2月に設計を開始した当時の超初期のJwCadで書いた設計図。アレから2年かかって、支線部分は出来ていないものの、本線部分ではこれより拡張され、この予定はほぼクリアしている。これに描かれている漁港レイアウトが上の設計図にはプロットされていないが、JANTRACKのモジュールを入れている部分にアダプターをかませて接続が可能である。1年で出来てしまった漁港レイアウトと比べると、小遣い程度の予算投入ではスケールが違いすぎるようである。

さて、本題であるが、結局、DCCを使う以上ユニトラックが使いやすいので、全部、ユニトラックで組みなおしてみた。駅前路面モジュールも施工をラクにするため、JwCadにはジオタウンのデータも入っていたので、駅前の併用軌道区間はジオタウン併用で工作を容易にした。超当初予定に組み込まれていたミニカーブレールのオメガループで山を登っていた区間はユニトラックコンパクトで上って行く方式に改めたのと本線からの貨物列車の進入が可能である。150の急曲線とCAD上で図って4%勾配が続き、何とか、プレートガーダーなら下の線路を越えられそうだ。本線部分はトンネルでクリアする。ここはジブリ作品に出てきそうな坂のある街と坂のある温泉街風に仕上げたい。路面区間からやって来た電車が、目の前を通過し、トンネルに向かっていったと思ったら、上の方から出てきて橋を渡っていくといった具合。ロマンチックに行きたいねぇ。

併用区間は超当初予定では併設で駅を設ける予定であったが、BARカウンターの設置により、客カウンターの前に出てくる格好とした。新潟の路面区間でユニトラムの複線は立派すぎるが、TOMIXの路面なら単線ができるのであるが、ユニとラムとすると複線になってしまう。まぁ、こここは上手くすれ違ったり機回しをしたりとそれなりに使えるであろう。カウンター上はとりあえずユニトラックを敷いているが。シンプルにフレキレールっていうのもカッコイイような気もする。しかし、酒とか食べ物をグシャッとやられた場合の交換の容易さで言えば、やっぱりユニトラックが良いだろうか。

本線上では、フレキレールを使う箇所をプロットした。フレキとなるのは、土樽の橋梁セクションのガーダー橋側と、JANTRACK規格モジュールが挿入される前後区間となる。JANTRACK区間では本線と支線が逆になってしまうが、180度ひっくり返せば見る方向は逆なものの適正になるという苦肉の策。このセクションの向こう側は扉無しの隣室なので、はみ出たり、見る方向が逆になる等の件はここにおいては技術上の問題はさほどないと思われる。

ところで、アレ?と思う事がある人は鋭い。レイアウトの大きさの見当を付ける四角いマスのプロットが900×900から880×880に変更してあり、若干小さくなっている。

実は尺貫法で1間=6尺で計算して、コンパネが1820×910だから、900mm間角の四角をプロットすればまず入ると思って、だいたいの目安にしていたのであるが、実寸するとあの場所に収まらない。現レイアウトは部屋で採寸し、更に小さく作ったため、収まっているが、尺貫法のキりのいい小さめの数字で収まらないってどういう事だ。「だいたい畳1畳っていくつだ」と思って現場に行ってみると。

アリャ

4寸柱の芯に合わせて床板のコンパネが60mmづつ切り欠いてある。ウィキペディアの畳の項を見て納得。ここまで読んで関西の人なら収まるだろ。と思ったはず。京間と江戸間があるとは知っていたが、ここまで違いが出るとは思わなかった。

小生、建築ではないが農業関係であるので、未だに温室や納屋など建物を作る時は尺貫法を使う。田畑の面積も「畝」「反」「町」で計測して施肥計算を行う。鉢のサイズは流通上は尺貫法の廃止で「号」という表記になっているが、これは実際は、号=寸で、4寸、5寸、6寸、尺と鉢サイズが1寸=30mmとして、作られているので尺鉢と言えば、30cmの鉢である。建物は、遠目に見て柱を見れば大体大きさが分かる、「間」で計算してみて、長さが合わないときは「アリャ、メーターモジュールだ」などといった具合。考えてみれば、その方法でも、柱の芯で計算してるんだから柱分を引いてしまうと合わない訳だ。

さて、まず、関西方面の京間の家の建て方であるが、1間そのものがまず、大きい6尺3寸。955×1910であり、畳のサイズもこれに同じ。家の建て方も畳のサイズに合わせて柱のピッチを変える「畳割り」である。畳基準なので、柱の太さに合わせて柱のピッチが変異するので、建築上の計算は難しいが、どんなに広い部屋でも畳サイズの差異は出ない。ちなみに中京間と呼ばれる名古屋を中心とした地域で使われている中間サイズがあるようで、これは1間を6尺として、3尺×6尺でサブロクと言われている、910×1820の完璧なコンパネサイズで建て方も「畳割」ある。

一方関東の江戸間では1間は中京間と同じ6尺であるが、畳のサイズは小さい880×1760である。ここで重要なのは関東では「柱割り」である事。上の写真のように柱の芯で計算する。上の写真の建物は内装が無い状態だが、建具を付け、内張をすると、4寸の柱で組んである場合は、880×1760の畳サイズでキッチリ入るようである。しかし、柱が太くなて行くに従って、また、部屋が広すぎたり狭すぎたりすると不都合が生じる。

これはウチの実家の床柱。5寸5分あり、ここだけ太いので柱の側を切り欠いてある。4寸5分の通し柱が入っている箇所は若干角が潰れているようである。このように柱割の住宅では上手く工夫しないと畳が収まらない。鉄道模型も、○○畳のレイアウトなどという雑誌の記事を鵜呑みにして図面を引いてしまうとレイアウトも収まらない。それに反して関西の純和風建築では、1畳が大きい上に畳を基準に建ててあるので、収まらないという事はないだろう。しかしながら、純和風建築は少なくなった上、団地間と呼ばれる公団サイズは更に小さく、850mm×1700mmとなったり、特に最近の住居は意表を突いてメーターモジュールだったり、畳サイズやコンパネサイズではいちがいに計れない家が多くなってきているので実測が大事である。ちなみに、不動産業界ルールでは、混乱を防ぐため、住居広告で1畳を1「帖」と表記し、1帖を1.62平方メートルとする端数の出る面積表記のようである。

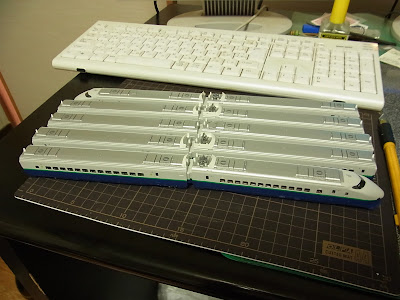

今回は、880真角でプロットし、組んでみたが、JANTRACKモジュール部分で歪が出てしまった。それはそうである。JANTRACK規格は1800mmなので、880真角で組んでいけば、ここだけが収まらなくて当然。モジュール全体を右に出してしまえば簡単だが、江戸間を無視して拡張すると、再引越しができなくなるので、やたらめったら広げられない。面倒くさい。左に出すと柱に当たるので、とりあえず若干右に出す構造で新幹線駅モジュールを切り欠く図面を引いておいた。どうせ無意味に余ってるのだから、新幹線駅部分は右を縮めてしまっても良いかもしれない。

レイアウトを組むなら「中京間」の建物が一番ですわな。名古屋はええでやったかめwww、、、。